适时科普

蒙药长调(一)——蒙医药的发展历史

(编写:中国医药文化网、中国药文化研究会蒙药分会)

蒙药是蒙古族常用或习用的传统药物的简称,广义的蒙药包括蒙药材及其制剂。蒙古族人民在长期的医疗用药实践中,不断总结提升用药经验,形成了以寒热理论为主的蒙医药基本理论,在此基础上汲取融合中医药学、藏医药学以及古印度医药学等传统医药学理论和经验,逐步形成了具有系统完整的理论体系、独特的药物资源、科学合理的炮制工艺和自成一体的用药方法的蒙药学科体系。蒙药学是中华民族传统医药的重要组成部分,是蒙古族宝贵的非物质文化遗产。

药食同源。任何民族的传统医药,其发生发展的历史初期是相似的。蒙古族谚语中有“病之源食不消,药之源百煎水”的说法,这是前人对原始时代用饮食治疗消化道疾患经验和医药起源的概括。广袤无垠的蒙古高原是人类最早生存繁衍的地区之一,早在原始社会时期,人类还未认识耕种和畜牧方法,但为了维持生活和延续生命,到处寻找食物来源,采集果实或猎打禽兽,即刀耕火种,茹毛饮血的时代,人类就开始运用他们的劳动智慧,逐渐发现了某些植物、矿物或动物具有某种药理作用。这就是蒙药的起源。

蒙医药发展与蒙古民族的社会政治、经济方式及科学文化的发展有着密切关系。13世纪以前,蒙古族的先民不仅积累了与地理环境、气候条件和生活方式相适应的卫生保健习俗和经验,而且发明了很多颇具特色的饮食、药物及外治等治疗方法。据史料记载,蒙古人及其祖先,至少在两干多年前就掌握了药物知识。《后汉书》有匈奴使用毒药的记载。匈奴人还将“礐石、桂心、附子、干姜各二两,上四味末之,密丸如梧子”用于治疗寒症。后来,唐代中医学著作《千金要方》将其收录,称为“匈奴露宿丸”。在药物知识丰富到一定程度以后自然产生药方,因此匈奴人能够把这种方药制成丸剂,说明他们掌握药物知识应该有比较长的历史了。拉施特(波斯人)所著的《史集》中曾经记载成吉思汗以前居住在鄂毕河上游森林里的“兀刺速惕、贴良古惕和客思的迷,这些部落熟悉蒙古药剂,以用蒙古方法很好地治病闻名于世”等史实。普兰﹒迦儿宾的《蒙古史》(《柏朗嘉宾蒙古行记》)里所记载的叶密立城“林中百姓”的传说里,“如果鞑靼人冒险向他们发动攻击并用箭射伤他们,后者只需要在伤口处放一撮草,然后就全速飞快地逃走。”古代蒙古人在受伤的时候,习惯性地把一种草敷于伤口,说明他们对周围草药的使用较熟练,在实际生活中积累了不少治病经验。

《蒙古秘史》是蒙古族历史文学名著,其中载有大量药用植物名称。书中有一首歌颂成吉思汗母亲诃额仑夫人的赞美诗,说的是铁木真年少时由于生活困顿,母亲经常带着孩子们挖野菜充饥。短短二十余行的诗中就出现了杜梨、桧木、红蒿、地榆、狗舌,山韭、野葱等十余种药材名称都是可以食用的药用植物,可见蒙古族先民已经积累了丰富的药用植物知识。

古代蒙药材的另一个特点是善用动物药,这与蒙古族从事狩猎、畜牧业的生产生活方式密不可分。13世纪前的蒙古族先民能够辨认牛黄,并把它作为药材使用。《蒙古秘史》记载:布力格可汗、胡图格二人懂得“Jada”的用法。《黑鞑事略》注云:“此石称Jada,乃走兽腹中之石。大者如鸡卵,大小也不齐,尤其牛马中者贵,盖即所谓牛黄、马宝、狗宝之类也”。明代《本草纲目》中将“Jada”解释为“牛黄”。除此之外,野猪粪、狐狸肺、狼胃、熊胆、麝香、秃鹫粪、蝙蝠肉、鹿茸、鹿角等等都是名贵蒙药材。

13世纪至16世纪末是传统蒙医药形成时期。医疗实践迫切需要理论的指导,而长期积累的经验也孕育着理论的雏形。在蒙古族社会意识形态中带有自发的辩证法和唯物论性质的事物日益增多,如在13世纪或更早的蒙古族社会意识形态和思维方式里,初步形成了任何事物均有相互对立统一的两个方面的观念,从而日益完备了自然形成的辩证法哲学观。古代蒙古人认为日月、火水、天地、父母、热寒、昼夜均是事物相互对立的两个方面,并且它们彼此之间都有密切联系。这些哲学观,对当时的以寒热理论为指导的蒙古传统医药的发展创造了相当有利的条件。同时,因佛教的传入,“四大元素”学说——古代朴素唯物主义哲学思想促进了蒙医药理论的发展。寒热理论是将各种疾病的本质属性分为寒热两种,用“寒者热之”“热者寒之”的基本理念,把药物、外治、饮食等治疗方法也相应地分为寒热两大范畴,形成了以寒治热,以热治寒的理论性概念。这种寒热对立统一理论在实践中不断完善和发展,成为指导古代蒙医药临床实践的总纲。寒热理论不仅是传统蒙医临床诊疗的理论基础,同时也是蒙药的理论指导。把蒙药按性质分为寒性和热性两种,形成了蒙药理论的最初形态。随着中医学、阿输吠陀医学、阿拉伯医学以及藏医学的传入,在药学领域里开始吸收了“五元”学说,对蒙药理论的发展起到促进作用。在此寒热理论的基础上逐步发展成“六味、八性、十七能”为核心概念的比较完整系统尚未蒙药理论。随着药物交易的发展以及外域药物的大量进入,药品的种类增多,大大地丰富了蒙药学的内容。

1330年,元代蒙古族营养学家忽思慧编著《饮膳正要》,继承前代本草学之食疗成就,并汲取蒙古族民间日常经验,阐述各种药膳的性味与滋补作用,尤以牛羊肉及乳制品为主,不仅突出了蒙医饮食疗法的特点,而且也反映了当时蒙古族药用动植物的认识水平。旱獭是蒙古草原上常见的一种动物,蒙古语称为“塔喇不花”。蒙医很早就把旱獭肉、骨、尿脬等当作药物使用。《饮膳正要》载:“塔喇不花,味甘无毒。主野鸡瘘疮,煮食宜人。北方人掘取以食,虽肥,煮则无油,汤无味,多食难克化,微动气。”书中也介绍了其捕捉方法。《饮膳正要》对蒙古地区常见的动物及衍生药材也有所阐述。如绵羊的头、肉、肾、心、胆和马、驴、骆驼等牲畜;狐、狼、虎、豹、熊、獾等野兽;鹿、野马、野骆驼、野猪等草食动物的所有药用部分的性味和功能等。

14世纪时,蒙医已能够制作膏剂。沙棘具有止咳化痰的功效,《饮膳正要》称之为“赤赤哈纳”(“沙棘”的蒙古语名称音译),并释曰:“用银或石器熬成膏”。这不仅能够说明蒙医很早就会制作膏剂,而且已有了专用银器、石器和很精细的制作方法。

浴疗是蒙医传统外治疗法之一。蒙古族的先民很早就发现了天然温泉神奇的医疗作用,称之为“阿尔山”,意为“圣水甘露”,并利用其治疗各种外伤、风湿以及消化道疾患,后来发明了“人工药浴”。根据史料记载,蒙古人在13世纪时就应用药浴。《鲁布鲁克东方行记》载:蒙哥可汗的胡图克泰皇后患病时,服用大黄汤药并施以大黄药浴的外治疗法。“合答(或胡图克泰)皇后患病,将大黄切碎,几乎成为粉……放进水里……喝了一些圣水和大黄,并用这种水濡湿了她的胸部”。

元代是国内各民族文化交往和中西文化交流史上占有重要地位。不仅国内各兄弟民族医药交流活跃,而且还有东南亚、阿拉伯和欧洲等外来医药的传入,开办医院,行医卖药,尤其医疗机构和管理法规逐步健全。大都和上都设置有“回回药物院”。随着药物交易的扩大,外域药物大量输入,当时的蒙古族医生辨认和使用各种药物,客观上也增加了蒙药材的品种。

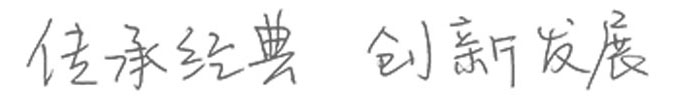

16世纪末,随着蒙古族经济社会文化的发展,特别是佛教的广泛传播,古印度医学和藏医学著作也传入蒙古地区,并陆续翻译成蒙古文。其中《医经八支》、《八支注释》、《医理精华》《月光明经》等古印度医学经典和《四部医典》等藏医学著作对蒙医药理论体系的构建影响甚大。《医经八支》是阿输吠陀(AyurVeda)医学经典著作,约在公元1—2世纪成书,作者马鸣,后收入《丹珠尔》经中。其理论指导是:“赫依、希拉、巴达干”三根(或元)学说、七素学说、三秽学说以及印度古代朴素的唯物主义哲学——土、水、火、风、空“五大元素”学说。藏医学经典著作《四部医典》的作者是宇陀·元丹贡布(708~833年),约成书于8世纪。该书在藏族传统医药的基础上吸收古印度医学理论、经验以及汉族中医、北方民族医药一些理论和经验而编写的经典著作。《四部医典》对蒙医学的理论化、系统化方面产生极大的影响。许多蒙医学家在实践中学习、研究、注释《四部医典》,并结合自己的临床实践和经验,撰写有关著作。如喀尔喀蒙古医学家罗布桑丹金扎拉仓著的《医学本续诠释明灯》等。《四部医典》在蒙古地区流传之后,《兰塔布》、《蓝琉璃》等藏医著作也相继被译成蒙文,以木刻版本或手抄本流传,影响了蒙医药的发展。

同时,在蒙古地区建立的较大规模的佛教寺院中设置专门研习医学知识机构——“曼巴札仓”,培养了大批蒙医药人才,其中不乏精通“五明”、著作等身的蒙医药学家。伊喜巴拉珠尔、占布拉道尔吉就是其中的杰出代表。他们结合蒙古地区的实际,在传统蒙医药理论与经验的基础上吸收古印度医学和藏医学的理论精华,著书立说,构建了蒙医药理论体系,标志着近代蒙医药学的形成。《认药白晶鉴》《识药学》《蒙药正典》被誉为蒙药学三部经典著作。

《认药白晶鉴》是第一部蒙药材专著,蒙医学家伊希巴拉珠尔(1704~1788)用藏文撰写。全书内容由三部分组成,一是药物组合简称,计144条。二是药物介绍,共载658种药材,按药物来源分成石类、珍宝类、土类、本草类等七部,逐一论述每味药物的产地、形态、性味、功能、鉴别、质量等。三是饮食起居调理以及护理养生方法。

《识药学》是18世纪蒙古医学家罗布桑苏勒和木(1740~1800)用藏文撰成。全书共四卷,分别为“珍宝、土、石类药物识别学”“木本类、草原地带生长类、滋补类药物识别学”、“草本类药物识别学”和“盐、灰、动物类药物识别学”,共载入678种药物,论述了生长环境,性味、功能、质量、类型等内容。

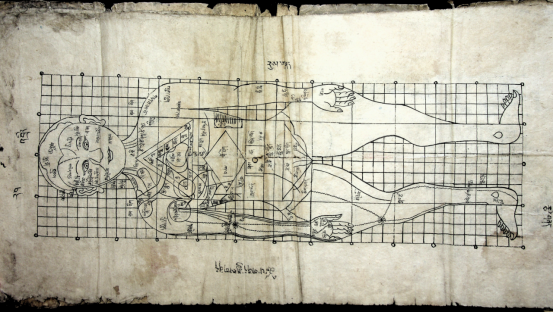

《蒙药正典》亦称《无误蒙药鉴》或《美丽目饰》,蒙医药学家占布拉道尔吉(1792~1855)编著,是蒙药学经典著作。书中按药物来源分类,记载蒙药材879种,详述其别名,生长环境,药物形态,入药部位,采集时间,炮制方法,性味,功能,主治,用法以及某些药材真伪优劣品种及鉴别方法等,纠正用药误认或名实不符的混乱现象。同时对绝大多数所载品配有插图,并用蒙、汉、藏、满四种文字对照标注药物名称,极具学术价值,为历代蒙医药学者所尊崇。

《方海》是蒙医方剂学经典著作,亦称《密宗方海》,成书于1829年,蒙古族医学家占布拉却吉丹金普仁来(1789~1838)编著,收载药方2528种,详述其配方、制法、用量与功效等,另有加减药方、单味药方或与饮食等其它辅物合用药方共计3381种。集前人之大成,融理论、治则、方剂、药物于一体,按蒙医临床病症分类,以病论方,制方法度严谨,配伍周密,剂型种类繁多,用法多样,尤其灵活加减调引,充分体现了蒙医辩证施方的特点。

这一时期出版印行的蒙药及其方剂学方面的重要文献,还有罗布桑丹金扎拉仓(1639~1704)著的《二十五味方剂集》;罗布桑苏勒和木著的《巴萨木油剂制法》;官布扎布(1680?~1750?)著的《诸药必备》《番汉药名》;吉格木德丹金扎木苏著的《观者之喜》;伊希丹金旺吉拉著的《珊瑚药方》;等等。经过长期发展,蒙药材种类不断丰富,采集、加工、炮制、贮藏、制剂技术自成体系,临床用药独具特色,逐步形成了具有鲜明民族特点和地域特点的近代蒙药学,为保障人民健康发挥了重要作用。

中华人民共和国成立后,党的民族政策和中医(民族医)政策,促进了蒙医药事业的迅速发展。在内蒙古广大农村牧区以及其他省市蒙古族自治区域,普遍建立了蒙医医院,使蒙医药在医疗保健上发挥了重要作用。广大蒙医药工作者在防治常见病、多发病、地方病及疑难病方面都取得了很大成就。内蒙古自治区部分盟市先后建立了一批蒙医药科研机构,在医史文献、基础理论、蒙药方剂、临床诊疗等方面的研究都取得了显著成就。广大蒙医药工作者广泛地搜集各地的蒙药方剂,对全区各地的蒙药资源进行了普查,开展了蒙药种植栽培,并加强了科学研究工作。建立了现代化蒙药制药企业。

近年来,蒙医药现代化、标准化、规范化建设取得丰硕成果。蒙药的基本理论得到系统全面的整理。蒙药炮制方法守正创新,得到进一步改进和规范。蒙药化学、蒙药分析化学对部分蒙药的化学成分以及主要有效成分进行了研究。建立了蒙药药理学,研制蒙医疾病模型,探讨蒙药药理机制。蒙医方剂配伍规律研究、剂型改革、新药开发进一步深化。药品鉴定、质量监控检测手段和技术日益提高。互联网+、大数据挖掘技术在蒙药领域中的应用方兴未艾。构建了完备的蒙医药教育体系,培养了大批新型蒙医药人才,使蒙医药学的发展后继有人。随着国家实施“健康中国”战略,蒙医药的优势将得到进一步彰显,必将为人类健康做出更大贡献。